Bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) stellt sich insbesondere im Rahmen der steuerlichen Gestaltung die Frage, wie die BgA zusammengefasst werden können, um einen maximalen finanziellen Nutzen für die Verwaltung zu generieren. Darüber hinaus kann auch Verwaltungsaufwand durch die vermeidbare Erstellung von mehrfachen Steuererklärungen reduziert werden. Der steuerliche Querverbund ermöglicht die Saldierung von Gewinnen und Verlusten zwischen verschiedenen BgA oder unter Einbeziehung von Tochtergesellschaften.

Ohne diese Regelung müssten Gewinne versteuert werden, während Verluste ungenutzt blieben. Der steuerliche Querverbund ist in der Praxis ein wichtiges Instrument, um insbesondere im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge steuerlich zu gestalten. Gleichzeitig ist er jedoch mit rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir erklären in diesem Fachbeitrag, was ein steuerlicher Querverbund ist und unter welchen Voraussetzungen sich bei der öffentlichen Hand steuerlich gestalten lässt.

1. Zusammenfassung von verschiedenen Betrieben

Im deutschen Steuerrecht sind jPöR grundsätzlich mit jedem einzelnen BgA Subjekt der Körperschaftsteuer. Dies soll der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen dienen, welche entstünden, wenn das positive Ergebnis aus einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit Verlusten aus einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit ausgeglichen werden könnte. Dieser Grundsatz wird durch § 4 Abs. 6 Satz 1 KStG durchbrochen. Die Regelung gibt vor, dass BgA unter bestimmten Voraussetzungen zusammengefasst werden können. Der Gesetzgeber hat diese Regelung mit dem Jahressteuergesetz 2009 in das KStG aufgenommen, um jPöR eine gesetzliche Möglichkeit zu schaffen, dauerdefizitäre Tätigkeiten zu quersubventionieren.

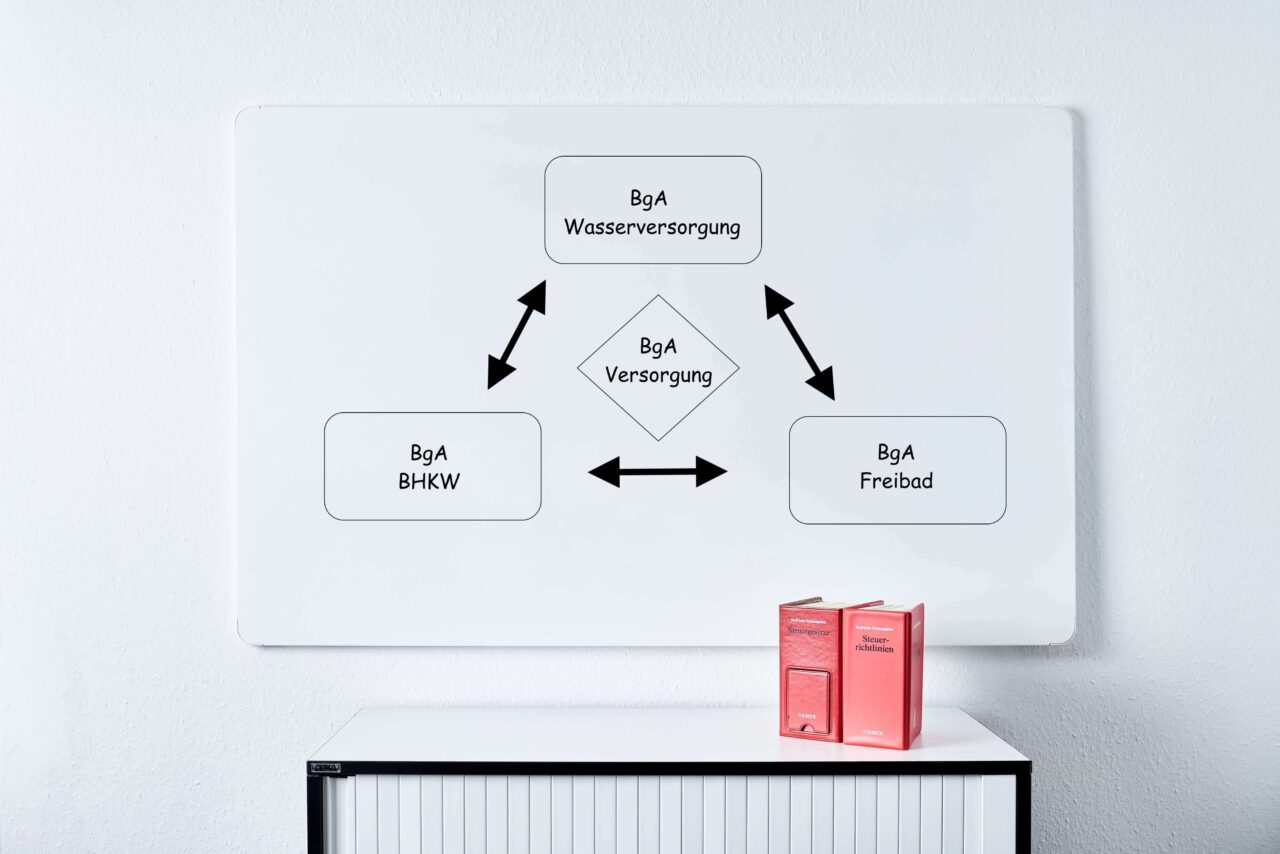

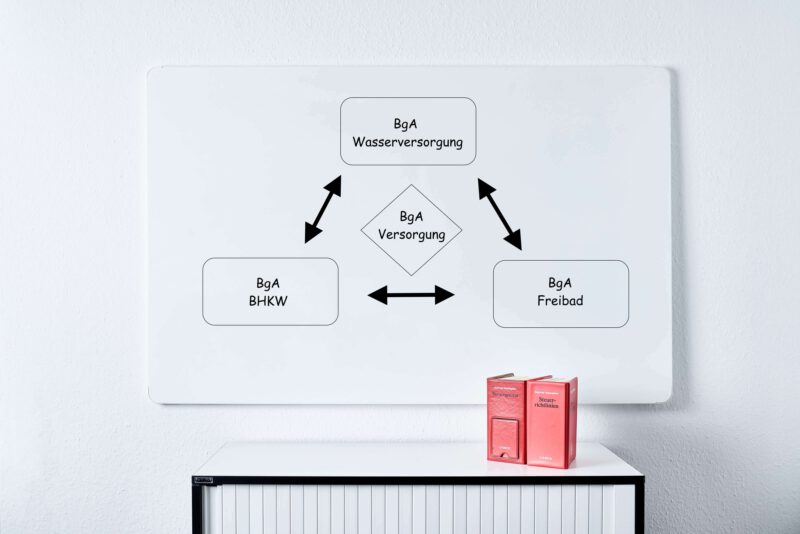

Der Begriff des „steuerlichen Querverbundes“ taucht im Gesetz selbst nicht auf. Man spricht immer dann von einem solchen Konstrukt, wenn verschiedene wirtschaftliche Betriebe (bewusst) miteinander verbunden werden, die sonst eigenständig zu beurteilen wären. So ist jede Zusammenfassung von mehreren BgA bereits eine Form des steuerlichen Querverbundes.

Man unterscheidet begrifflich den „direkten Querverbund“ und den „indirekten Querverbund“. Beim direkten Querverbund werden verlust- und gewinnbringende Tätigkeiten in einem Steuersubjekt zusammengefasst, also etwa verschiedene BgA einer jPöR. Hingegen werden beim indirekten Querverbund verlust- und gewinnbringende Tätigkeiten in verschiedenen Steuersubjekten zusammengefasst, wie beispielsweise unter Einbezug von Tochtergesellschaften im Rahmen von Holdingstrukturen oder einer Organschaft. Beide Varianten haben gemeinsam, dass für eine zulässige Zusammenfassung die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die Implementierung eines steuerlichen Querverbundes kann nicht frei nach Belieben erfolgen.

Die Zusammenfassung eines BgA mit einem Hoheitsbetrieb ist nach § 4 Abs. 6 Satz 2 KStG ausdrücklich nicht zulässig. Dieses Verbot der Zusammenfassung von BgA und Hoheitsbetrieben entspringt ebenfalls dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität. Sonst hätte eine Zusammenfassung von Gewinn-BgA mit zumeist dauerdefizitären Hoheitsbetrieben zur Folge, dass jPöR die Besteuerung wettbewerbsrelevanter Tätigkeiten verhindern könnten. Nicht zulässig ist außerdem die Zusammenfassung von BgA mit Betrieben der Vermögensverwaltung oder mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

2. Der direkte Querverbund

Eine Zusammenfassung von BgA einer jPöR ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Nach § 4 Abs. 6 Satz 1 KStG können BgA bei Erfüllung folgender Tatbestandsvoraussetzungen mit einem oder mehreren anderen BgA zusammengefasst werden:

- Die BgAs sind gleichartig, d.h. die gewerbliche Tätigkeit des BgA wird im gleichen Gewerbezweig ausgeübt. Auch wenn sich die Tätigkeiten unterscheiden, jedoch gegenseitig ergänzen, kann Gleichartigkeit angenommen werden. Für die Gleichartigkeit der Tätigkeit kommt es auf die sich aus dem äußeren Erscheinungsbild der Betriebe ergebende Natur der jeweiligen gewerblichen Betätigung an, wie der BFH mit Urteil vom 15.03.2023, I R 49/20, entschieden hat. Als Maßstab kann die „Klassifikation der Wirtschaftszweige“ des Statistischen Bundesamts dienen.

- Zwischen den BgA besteht nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht.

- Es liegen BgA im Sinne des § 4 Abs. 3 KStG (Versorgungs-, Verkehrs- oder Hafenbetriebe) vor, beispielsweise ein Stromversorgungs-BgA und ein Verkehrsbetriebs-BgA.

Zu grundsätzlichen Fragen der Zusammenfassung von BgA verweisen wir an dieser Stelle auf den passenden >>Fachbeitrag<< dazu, in dem wir insbesondere das aktuelle BFH-Urteil vom 29.08.2024 zum Verbot von Kettenzusammenfassungen einordnen.

An dieser Stelle gehen wir nun aus Anlass des aktuellen BMF-Schreibens vom 10.10.2025 auf die Zusammenfassungsmöglichkeit auf Grund technisch-wirtschaftlicher Verflechtung ein.

Nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG können BgA zusammengefasst werden, wenn zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht. Für Fälle der Zusammenfassung mittels eines Blockheizkraftwerks (BHKW) enthält bereits das BMF-Schreiben vom 11.05.2016 Grundsätze, die bei der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls zu beachten sind. Im aktuellen BMF-Schreiben vom 10.10.2025 werden nun auch die Grundsätze für die Zusammenfassung mittels Wärmepumpe, hybrider Photovoltaikanlage oder Fernwärmenetz klargestellt. Auf der anderen Seite ist dabei von einem Bad (Schwimmbad, Freibad, Hallenbad) auszugehen.

Die Verflechtung der verschiedenen Betriebe miteinander muss sowohl auf technischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene bestehen und jeweils eine gewisse Gewichtigkeit aufweisen. Anzunehmen ist eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, wenn sich aus der Art der Tätigkeiten und ihren sachlichen Beziehungen zueinander objektiv ein innerer wirtschaftlicher Zusammenhang ergibt. Eine wechselseitige Verflechtung liegt nur vor, wenn Synergieeffekte oder Kostenvorteile für beide Unternehmen entstehen, die allein auf die Eigenheiten der jeweiligen Betätigung zurückzuführen sind.

Bei den genannten technischen Anlagen ist laut Auffassung der Finanzverwaltung stets von einer für eine zulässige Zusammenfassung erforderlichen Wirtschaftlichkeit auszugehen, da diese unter Berücksichtigung der energierechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben langfristig eine wirtschaftlichere und nachhaltigere Alternative zu einer konventionellen Wärmeversorgung darstellen. Die Höhe der Steuerersparnis ist hingegen ausdrücklich kein Kriterium, welches das Tatbestandsmerkmal der Gewichtigkeit begründen kann.

Die „Gewichtigkeit“ der technischen Verflechtung ist jeweils aus Sicht des Netzbetriebs-BgA, als auch des Bades zu beurteilen.

Aus Sicht des Bades ist die Gewichtigkeit gegeben, wenn die Wärmepumpe die erzeugte Wärme vollständig an das unmittelbar verflochtene Bad abgibt und hierdurch mindestens 1/3 des rechnerischen Gesamtwärmebedarfs dieses Bades abgedeckt werden. Bei einer hybriden PV-Anlage dabei gilt die Grenze von 10 % des Gesamtwärmebedarfs. Der auf übliche Nebenräume wie z.B. Sauna, Kiosk, Wellnessbereich oder Büroräume des Personals entfallende Wärmebedarf und deren Beheizung ist bei dieser Prüfung nicht einzubeziehen. Der rechnerische Gesamtwärmebedarf des unmittelbar verflochtenen Bades ist anhand geeigneter Unterlagen (bspw. bauliche Planungsunterlagen) nachzuweisen. In Fällen eines saisonal betriebenen Bades (bspw. Freibad) sind die Schwellenwerte und Vorgaben in der Zeitspanne zu prüfen, in der das Bad betrieben wird.

Aus Sicht des Netzbetriebs-BgA ist die Gewichtigkeit jeweils gegeben, wenn die Wärmepumpe oder die hybride PV-Anlage über eine elektrisch installierte Leistung von mindestens 50 kW verfügt.

Bezogen auf ein Fernwärmenetz muss das angeschlossene Bad über ein Wasservolumen von mindestens 750 Kubikmeter verfügen und durch die Fernwärmeversorgung muss mindestens 80 % des rechnerischen Gesamtwärmebedarfs des unmittelbar verflochtenen Bades abgedeckt werden.

Die steuerliche Konsequenz ist, dass die erwirtschafteten Gewinne aus dem Bereich der Energieversorgung mit den im Bereich des Bades regelmäßig anfallenden Verlusten verrechnet werden können. So werden die Verluste steuerlich optimal genutzt und dadurch anfallende Steuern auf Gewinn verringert oder gar ganz vermieden.

3. Der indirekte Querverbund

Beim indirekten Querverbund werden verlust- und gewinnbringende Tätigkeiten in verschiedenen Steuersubjekten zusammengefasst. Dies geschieht regelmäßig durch die Einbeziehung von Tochtergesellschaften und deren steuerliche Verstrickung mit BgA auf Ebene der jPöR.

Das ist etwa durch die Einrichtung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft nach § 14 ff. KStG möglich. Diese ist in den Voraussetzungen und Folgen von der umsatzsteuerlichen Organschaft zu unterscheiden. Die körperschaftsteuerliche Organschaft benötigt unter anderem einen auf mindestens fünf Jahre abgeschlossenen und tatsächlich durchgeführten Gewinnabführungsvertrag, der notariell zu beglaubigen und in das Handelsregister einzutragen ist. Außerdem ist Voraussetzung, dass der BgA, der Organträger sein soll, ein gewerbliches Unternehmen darstellt. Dies wiederum bedingt, dass der BgA mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Er darf also kein dauerdefizitärer Betrieb sein. Es ist jedoch zu beachten, dass für diese Beurteilung auch die potentiellen Gewinnausschüttungen einzubeziehen sind.

In der Konsequenz können die Gewinne der Tochtergesellschaft mit Verlusten aus einem BgA verrechnet werden. Jedoch hat auch diese steuerliche Konstruktion ihre gesetzlichen Grenzen. Wenn in der Tochtergesellschaft verschiedene Tätigkeiten gebündelt werden, kann es notwendig werden, eine sog. „Spartenrechnung“ durchzuführen. Diese ist immer dann zu erstellen, wenn hoheitliche Tätigkeiten, Dauerverlustgeschäfte oder wirtschaftliche gewinnbringende Tätigkeiten gemeinsam vorliegen. Der Gewinn ist in solchen Fällen nicht nur für das gesamte Steuersubjekt zu ermitteln, sondern es sind mehrere Teilgewinne für verschiedene Sparten zu berechnen. Eine wettbewerbsverzerrende steuerliche Begünstigung der öffentlichen Hand soll auch hier ausgeschlossen werden. Geregelt sind diese Fälle in § 8 Absätze 7 und 9 KStG sowie im BMF-Schreiben vom 12.11.2009. Ist im Rahmen einer Organschaft ein BgA Organträger, kann es notwendig werden, die Spartenrechnung auf Ebene des BgA durchzuführen.

4. Einlage von Beteiligungen

Die einfacher umzusetzende Variante ist die Einlage von Beteiligungen in einen bereits bestehenden BgA. Grundsätzlich kann ein BgA neben notwendigem Betriebsvermögen, also Wirtschaftsgütern die zwingend für betriebliche Zwecke genutzt werden, auch gewillkürtes Betriebsvermögen bilden. Wirtschaftsgüter, die in einem objektiven Zusammenhang mit dem BgA stehen, können demnach als gewillkürtes Betriebsvermögen in den BgA eingelegt werden.

Die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft stellt aus steuerlicher Sicht ein gesondertes Wirtschaftsgut dar, welches grundsätzlich dem hoheitlichen Bereich einer jPöR zuzuordnen ist.

Die Einlage einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft aus dem Hoheitsbereich in einen BgA ist nach der Verwaltungsauffassung unter den gleichen Voraussetzungen zulässig, die das Einkommensteuerrecht für die Behandlung von Wertpapieren als gewillkürtes Betriebsvermögen fordert; d.h. das eingelegte Wirtschaftsgut (die Beteiligung) muss für den BgA gewinnbringend sein. Im Umkehrschluss ist die Einlage nicht zulässig, wenn erkennbar ist, dass die Wirtschaftsgüter dem Betrieb keinen Nutzen, sondern nur Verluste bringen werden. Es ist also zulässig beispielsweise eine GmbH, die regelmäßig Gewinne ausschüttet, mit einem Verlust-BgA zu verbinden.

Notwendig für die tatsächliche Behandlung als gewillkürtes Betriebsvermögen ist eine Einlage in den BgA durch Zuordnungsentscheidung. Die Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum gewillkürten Betriebsvermögen bei Einlage muss unmissverständlich in einer Weise kundgemacht werden, dass ein sachverständiger Dritter ohne weitere Erklärung des Stpfl. die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen erkennen kann.

Durch die Zuordnung der Gesellschaftsanteile zum gewillkürten Betriebsvermögen stellen die Ausschüttungen aus der Gesellschaft in der Konsequenz Betriebseinnahmen im BgA dar und erhöhen folglich den Gewinn bzw. mindern den Verlust. Im Gegenzug kann die Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung der Gesellschaft auf die Körperschaftsteuer des BgA angerechnet werden, was in der Praxis oft zu größeren Steuererstattungen führt.

5. Fazit

Der steuerliche Querverbund bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Besteuerung von jPöR. Die konkreten Möglichkeiten hängen in der Praxis immer von den Gegebenheiten vor Ort ab. Im Bereich der Gestaltung und Zusammenfassung von verschiedenen Steuersubjekten bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, die freiwillig umgesetzt werden können.

Eine steuergesetzliche Pflicht zur Einrichtung eines steuerlichen Querverbundes besteht ausdrücklich nicht, jedoch geben die landeseigenen Kommunalgesetze durch den enthaltenen Grundsatz der Einnahmebeschaffung eine gewisse Verpflichtung vor, die steuerlichen Verhältnisse aktiv zu gestalten.